ПАО «ЗВЕЗДА» в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны коллектив предприятия, как и вся страна, продолжал трудиться во имя Победы. Среди тысяч заводчан было немало героев, отдавших свою жизнь на фронте в боях за Родину, сотни погибли в блокадном Ленинграде – от голода на рабочем месте в опустелых цехах и в своих холодных домах, от бесконечных бомбежек и артобстрелов… Многие специалисты завода продолжили работать в эвакуации, создавая за Уралом легендарные танки Т-34.

Когда началась война

В то время завод «ЗВЕЗДА» назывался Заводом № 174 им. К.Е. Ворошилова. В середине 1941 года это было современное танкостроительное предприятие, где трудились около 9000 человек. За почти 10-летний предвоенный период завод изготовил свыше 14 тысяч танков, составивших основу бронетанковой мощи Красной Армии. Здесь выпускались самые многочисленные в Красной Армии к началу войны легкие танки Т-26, а также велось освоение новых легких танков Т-50.

Танк Т-26

В 1941 году завод им. Ворошилова работал по семидневному графику, и 22 июня было обычным рабочим днем. О нападении Германии заводчане узнали в обеденный перерыв. В тот же день на предприятии состоялся митинг, на котором было объявлено о переходе на военное положение, а все работники завода стали считаться мобилизованными. Повысилась трудовая дисциплина, увеличились нормы выработки, ужесточился пропускной режим.

30 июня в Ленинграде началось формирование частей народного ополчения. Часть рабочих ушла добровольцами на фронт, наиболее квалифицированные специалисты 5–6 разрядов получили бронь и остались работать на заводе — выпускать танки.

Они составили своего рода «неприкосновенный фонд» завода, без которого выпуск продукции становился невозможным.

С первых дней войны завод перешел на круглосуточный режим работы. Предприятие продолжало сборку легких танков Т-26. К концу августа 1941 года удалось отправить на фронт 126 машин. Запустить конвейер сборки новых танков Т-50 не получилось: завод серьезно пострадал от бомбежки. Из-за прекращения поставок материалов строительство новых цехов пришлось прекратить. В итоге, несмотря на все старания, выпуск танков Т-50 в Ленинграде ограничился всего 50 машинами.

Фронт приближался к городу

В июле 1941 г. был дан приказ эвакуировать завод им. Ворошилова вместе с другими танкостроительными предприятиями Ленинграда на восток страны и там развернуть выпуск продукции для фронта. Оставшаяся в городе часть предприятия получила статус Ленинградского филиала завода им. Ворошилова.

В июле-августе 1941 года из Ленинграда на Урал ушло 8 эшелонов с оборудованием и работниками завода. Два оставшихся эшелона уехать не смогли – путь им перерезали фашистские войска. В августе эвакуация была прервана – немцы захватили железную дорогу возле Мги, и железнодорожное сообщение прекратилось.

Поезд с оборудованием завода №174 идет на Восток

На Урале, в г. Чкалов (Оренбург), в невероятно короткие сроки оборудование эвакуированного завода было смонтировано, и коллектив приступил к производству танков. Однако, в марте 1942 года поступил приказ о перемещении завода в г. Омск на площадку завода № 173. Объединенное предприятие получило «ленинградское» название — Государственного союзного ордена Трудового Красного Знамени завод № 174 им. т. Ворошилова.

Уже в мае в Омске был выпущен первый танк Т-50. Меньше года понадобилось для создания сталелитейного комплекса. 31 декабря 1942 г. была получен первая плавка из первой мартеновской печи. Всего через 9 месяцев в Сибири возник мощный танкостроительный завод, имеющий все необходимое для выполнения государственной оборонной программы.

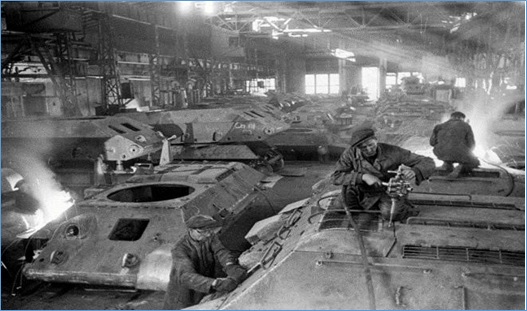

Заводу № 174 в Омске было поручено наладить выпуск новых танков Т-34, которые были признаны лучшими танками периода Второй мировой войны. Всего за военные годы на предприятии их было изготовлено около 7000 единиц. Правительство высоко оценило труд коллектива завода – за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по организации массового производства танков и обеспечению ими Красной Армии в 1945 году завод № 174 им. Ворошилова был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Выпуск танков на заводе № 174

Кольцо замкнулось 8 сентября фашистские войска взяли Шлиссельбург, и кольцо блокады полностью замкнулось. Ленинград превратился в город-фронт…

В блокадном городе оставалось 2,5 миллиона жителей. Запасы продовольствия и топлива были крайне ограниченными. В начале сентября начались обстрелы города тяжелой артиллерией и массированные авианалеты.

Оставшиеся в блокадном городе заводчане, около 1000 человек, продолжали работать. Завод выпускал мины и ремонтировал танки. Специалисты предприятия часто выезжали на Ленинградский фронт, где оказывали помощь в ремонте боевой техники.

В сентябре рабочие отряды сооружали линию обороны на участке от завода Ворошилова до Володарского моста, рыли траншеи и строили огневые точки. Несколько километров рвов было прокопано за заводом «Большевик» (ныне Обуховский завод) в направлении к селу Рыбацкому.

Для защиты завода основные корпуса укрыли светомаскировочными сетками, окна заклеили бумажными полосками. На крыше заводоуправления установили скорострельное зенитное орудие. Над территорией предприятия и окрестностями на ночь поднимали аэростаты заграждения.

Тем временем, 4 октября был утвержден новый план эвакуации, в соответствии с которым оборудование и кадры предстоял вывезти через Ладожское озеро.

Для эвакуации наиболее ценных сотрудников было решено задействовать транспортную авиацию. Эвакуируемые по спискам семьи заводчан подолгу ждали своей очереди в заводских бараках, а иногда и на аэродроме.

Трагедия «Конструктора»

За первые три месяца Великой Отечественной Войны на Урал удалось отправить восемь эшелонов с работниками завода и оборудованием. Еще два не успели покинуть город – началась блокада Ленинграда. Последующая эвакуация осенью 1941 года проводилась с использованием транспортной авиации и кораблей Ладожской флотилии.

В ноябре 1941 года начали готовить к эвакуации через Ладожское озеро два оставшихся эшелона, объединив их в один. В нем насчитывалось 642 работника предприятия и 730 членов их семей.

В ночь на 4 ноября состав подошел к Борисовой Гриве с тем, чтобы утром, подъехав к Осиновецкому маяку, приступить к пересадке людей и погрузке оборудования на корабли.

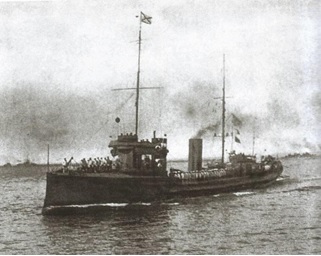

Около 10 часов утра к берегу подошли 3 корабля Ладожской военной флотилии, среди которых – канонерская лодка «Бурея» и сторожевые корабли «Конструктор» и «Пурга». В 11 часов утра началась погрузка на катера для доставки на корабли. Из-за налетов немецкой авиации погрузку удалось завершить только в 19 часов, и корабли отправились в сторону Новой Ладоги.

Вскоре после отправления вновь начался обстрел. Бомбы попали в носовую часть корабля «Конструктор», и корабль начал тонуть…

Из вахтенного журнала сторожевого корабля «Конструктор» (начат 15 октября 1941 г, окончен 4 ноября 1941 года):

«Шлиссельбургская губа. 4 ноября…

13.00 Начали погрузку вещей рабочих с з-да им. Ворошилова.

13.30 Подошел буксир с пассажирами. Принято на борт 50 человек.

13.40 Буксир отошел от борта.

17.30 Окончена погрузка вещей рабочих с з-да им. Ворошилова. Принято на борт 250 человек.

19.11 Снялись с якоря у Осиновецкого маяка.

19.28 …Самолет сбросил бомбы, которые разорвались в носовой части корабля, в результате чего носовой кубрик, центральный пост 1-я кочегарка затоплены, котел № 1 вышел из строя. Находящиеся люди в носовом кубрике и центральном посту, а также в кочегарке № 1 погибли.

После повреждения остальные люди были сняты буксирами и канлодкой «Бурея» за исключением необходимого числа БЧ-5, военкома, командира корабля и боцманской команды и корабль был отбуксирован в бухту Морье».

Из воспоминаний судового врача «Конструктора» Сергея Павловича Даниличева:

«После попадания бомбы в носовую часть сразу же погас свет во всех помещениях корабля… Кто-то на верхней палубе кричал: «Корабль тонет!» В темноте среди пассажиров и отдельных моряков появились единичные паникеры… Выбежав из кормовой части корабля, я услышал крик матроса: «Доктор, на мостик! Там ранен комиссар!» Оказав ему помощь, я увидел чистое небо… Корабль, освещенный луной, сильно накренился носовой частью. Вокруг корабля плавали вещи, выброшенные взрывной волной… Плакали дети, стонали раненые и контуженные. Над кораблем еще несколько раз пролетали вражеские самолеты, по которым вели стрельбу пулеметчики СКР «Пурга». Это спасло нас от гибели…».

Нельзя равнодушно читать воспоминания спасенной Марии Филипповны Казанцевой, написанные ею в августе 1976 г.:

«…Когда грохот и треск несколько уменьшились, стали различимы крики людей: «Спасите, спасите! Тонем! Тонем! Помогите!» Эти крики раздирали сердце и душу, хотелось помочь людям, но увы, [ничего] сделать мы, матери с детьми, да еще на тонущем корабле, не могли. Одна надежда была на моряков. И мы не ошиблись! Не зря в мирное время их готовили ко всяким неожиданностям. Это моряки с «Конструктора», проявив мужество и находчивость, спасли многих ворошиловцев и наших детей от смерти в пучине Ладожского озера. Низкий поклон Вам, материнское спасибо, достойные защитники Родины!».

Благодаря мужественным действиям команды и подоспевшей помощи, «Конструктор» удалось спасти от полного затопления и отбуксировать в бухту Морье.

Но из 256 заводчан и членов их семей, находившихся в тот день на борту «Конструктора», удалось спасти только 106 человек. Имена всех жертв до сих пор не известны, ими стали 150 пассажиров и 32 члена экипажа. Погибшие заводчане и моряки похоронены в бухте Морье, на месте захоронения воздвигнут монумент.

В канун Дня Победы члены совета ветеранов и представители коллектива завода проводят у памятника торжественно-траурные мероприятия.

Единственный доживший до сегодняшних дней пассажир корабля «Конструктор», Майя Алексеевна Чугунова (Давыдова) была в то время маленькой девочкой, потерявшей в кораблекрушении своих родителей. С тех пор Майя Алексеевна каждый год приезжает в Морье вместе с заводчанами и вспоминает своих близких.

Трагедия экипажа и пассажиров корабля «Конструктор» увековечена и на территории завода «ЗВЕЗДА», где также установлен памятник, у которого ежегодно собираются ветераны и проходит торжественное возложение цветов.

История сторожевого корабля «Конструктор»

До начала Великой Отечественной войны [«Конструктор» (бывший эскадренный миноносец «Сибирский стрелок», спущенный на воду в 1905 году) был опытовым судном по испытанию новых образцов минно-торпедного оружия.

С началом войны корабль был вооружен 100-миллиметровыми орудиями и переоборудован в сторожевой корабль. Принимал участие в обороне Ленинграда, сопровождая караваны по Ладожскому озеру и обстреливая захваченное немцами побережье.

7 сентября 1941 г. был атакован вражеской авиацией в Новой Ладоге. Погибло пять человек, в том числе командир корабля Г.А. Зееланд.

4 ноября 1941 г. у п. Осиновец «Конструктор» попал под авианалет, получил критические повреждения и начал тонуть. Подоспевшие на помощь корабли сняли с борта выживших пассажиров и часть команды. «Конструктор» задним ходом отбуксировали в бухту Морье. В зиму 1941-1942 гг. на корабле у берега продолжали служить боевые расчеты, отражавшие с помощью зенитного орудия атаки на базу Морье.

Несмотря на то, что корабль потерял носовую оконечность, его было решено восстановить. На Ижорском заводе изготовили укороченную на 5 м из-за нехватки листовой стали замену носовой части, ее доставили в Осиновец и смонтировали на корабле.

Одновременно силами водолазов и экипажа велись работы по поиску останков погибших и их захоронению в братской могиле на берегу озера.

В августе 1942 г. корабль в сопровождении канонерской лодки «Шексна» направился в Новую Ладогу на главную базу флотилии для продолжения восстановительных работ и довооружения.

13 апреля 1943 г. «Конструктор» был вновь введен в строй как канонерская лодка и участвовал во всех боевых операциях Ладожской флотилии по освобождению Ленинграда.

День Победы, 9 мая 1945 г. личный состав корабля встретил в Ленинграде, а затем «Конструктор» перевели на Балтику в состав опытных кораблей. С 1946 по 1956 годы корабль выполнял плановые задания на Балтике и Ладоге по испытанию новых образцов минно-торпедного вооружения для новых кораблей флота. В 1957 году, после 50-летнего служения флоту, корабль был списан и разрезан на металлолом.

«Конструктор» ушел навсегда, но с нами осталась память о героизме и мужестве членов экипажа и невинных жертвах трагедии 4 ноября.

Только в 2009 году удалось обнаружить и поднять со дна Ладожского озера затонувшую при бомбардировке в ноябре 1941 года носовую часть корабля. Уникальные находки были переданы в музей «Дорога жизни»: часть бронзовой паровой лебедки, якоря, посуда, оборудование. Прекрасно сохранилась латунная мойка на четыре крана из офицерской столовой. Не обошлось и без скорбных находок. В носовой части были найдены останки моряков, все они были подняты и похоронены с воинскими почестями.

Работы по поиску и подъему корабля продолжались и в дальнейшем: в 2012 году со дна был поднят якорь корабля «Конструктор». Все находки также переданы в музей «Дорога жизни».

Жизнь Завода в блокадном Ленинграде

После эвакуации в июле-ноябре 1941 года большинства работников и оборудования завода им. Ворошилова в осажденном городе осталась лишь малая часть предприятия, получившая название Ленинградского филиала завода № 174.

Начало блокады в осажденном городе встретили 2,5 миллиона ленинградцев. Их ждали тяжелейшие испытания.

Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием.

С осени 1941 года в городе начался голод, от которого люди умирали тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. С 20 ноября 1941 г. ленинградцам стали выдавать самую низкую норму хлеба за все время блокады – 250 граммов по рабочей карточке и 125 – по служащей, детской и иждивенческой.

Вместе с приходом ранней зимы 1941 года из-за нехватки электроэнергии остановились многие предприятия, перестал ходить электротранспорт, не освещались жилые дома.

Почти все цеха завода Ворошилова уже пустовали, лишь в сборочном цехе теплилась жизнь – здесь ремонтировали танки.

К концу 1941 года в цехе № 16 освоили производство мин. После прекращения поступления заготовок с других заводов было решено установить в литейном цехе свою вагранку (малая печь для плавки металла). После долгих поисков по всем предприятиям ее нашли в одной из небольших литейных мастерских, однако, наладить литейное производство из-за болезней и голода так и не удалось.

К этому времени уже начинало ощущаться действие длительного недоедания. Задолго до открытия единственной оставшейся заводской столовой на внутренней лестнице уже стояла очередь изможденных рабочих. Были случаи, когда люди, обессилев, падали прямо у станков. Обед был крайне скудным: горячая мутная жидкость без единой капли жира, с зернами ржи или пшеницы – вместо супа, да тушеные листья капусты на второе. Норму хлеба все получали по месту жительства и приносили с собой.

На заводе оставалось некоторое количество декстрина от литейного производства, а на конном дворе – запас отрубей. В середине декабря декстрин и отруби выдали рабочим, из этой смеси люди пекли лепешки. Оставшийся декстрин переработали в химлаборатории в патоку, которую выдавали работавшим на ответственных участках в качестве дополнительного питания.

В декабре 1941 г. на заводе прекратилась подача электроэнергии, поскольку ее едва хватало для лечебных учреждений (больниц, лазаретов и госпиталей). Предприятие запитали от дизельного мотора, но этой энергии было явно недостаточно.

В январе ударили сильные морозы. К тому же, многих свалил голод. По некоторым данным, в Ленинграде в это время ежедневно умирало от истощения до 4000 человек. Тела умерших окружали и территорию вокруг предприятия, многие работники умирали на рабочих местах.

Выпуск мин на заводе резко сократился, а к февралю 1942 г. и вовсе был прекращен…

В зиму 1941-1942 гг. городские власти поручили заводу захоронить более 1000 покойников, но копать могилы обессилевшие рабочие были уже не в силах. Они взрывали замерзшую землю, в образовавшиеся рвы сбрасывали окоченелые трупы, а затем заваливали мерзлыми комьями земли.

В феврале 1942 года морозы ослабли. По Дороге жизни шел непрерывный поток грузов с Большой земли, что позволило с 11 февраля увеличить норму выдачи хлеба для рабочих до 500 граммов. В заводской столовой появились манная каша, горох, макароны, но выдавали их все еще в очень малых дозах, особенно не хватало жиров.

В марте на заводе открылся стационар с усиленным питанием для особенно истощенных работников. Также открылась вторая столовая. Рабочим стали выдавать противоцинготное средство – ложку раствора соляной кислоты и полстакана настоя хвои. В то время все работали, в основном, на своих местах, только одна бригада рабочих продолжала закапывать умерших и незахороненных горожан.

В апреле 1942 г. производство мин на заводе было восстановлено, налажен выпуск по 15-20 тыс. штук в месяц.

С 12 апреля вместо заводского стационара истощенных работников стали отправлять в городской госпиталь, открытый в здании школы неподалеку.

С 1 мая для рабочих были организованы трехнедельные курсы усиленного питания, на которые направляли по спискам. В общей столовой калорийность питания также повысилась.

В мае заводу был выделен участок на Белевском поле под индивидуальные огороды, где все желающие могли получить по 100-300 м2 земли вместе с комплектом семян для выращивания овощей.

В конце месяца на завод вернулось все оборудование, застрявшее на железной дороге с прошлого года, а также багаж, оставленный эвакуированными. Возобновилась эвакуация людей и доставка грузов Ладожским озером.

В июне 1942 года завод получил заказ на изготовление бронированных щитов для прикрытия огневых пулеметных точек и отдельных стрелков. Корпуса танков Т-26 разрезали на части, в них делали отверстия для оружия и по мере изготовления отправляли на фронт. Из одного корпуса получалось 3 броневых защиты. Тогда же начал работать цех по ремонту танковых двигателей. С 16 июня в общей столовой было организовано котловое питание.

В том же месяце поступило распоряжение эвакуировать остававшийся в городе Ленинградский филиал завода им. Ворошилова в г. Барнаул, где строился новый завод по производству танковых моторов.

Эвакуация в Барнаул

Первый мотор был собран на заводе в Барнауле уже в конце 1942 года. За годы Великой Отечественной войны предприятие выпустило свыше 10 000 двигателей. В связи с этим на завод поступила телеграмма со словами благодарности от верховного главнокомандующего И.В. Сталина.

К июлю 1942 года на заводе в Ленинграде осталось всего около 150 работников: 550 сотрудников было дополнительно эвакуировано, 330 человек погибло и умерло.

Оставшиеся заводчане вместе с присоединенными мобилизованными работниками с других предприятий занимались изготовлением ДОТов из танковых корпусов и башен. Корпуса зарывались в землю, а на них ставились башни – получались хорошие огневые точки с круговым обстрелом.

В 1943 году на территории завода была организована ремонтная база Ленинградского фронта, выполнявшая ремонт танков.

Надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Люди жили на пределе человеческих возможностей, но не сдавались. Город продолжал жить и трудиться…

18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада Ленинграда была прорвана, а 27 января 1944 года она была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВОЙНЫ!

Беспримерный труд заводчан для нужд фронта во время войны неоднократно отмечался правительством, ряд работников завода был награжден орденами и медалями Советского Союза.

Но было немало и тех, кто в первые же дни откликнулся на зов Родины и отправился сражаться на фронт.

Невозможно без боли читать о тех, кто ушел из родного дома защищать свою землю и не вернулся из боя…

Среди ушедших на фронт был первый стахановец завода В.А. Авдеенко. О подробностях последнего боя Авдеенко свидетельствуют скупые строки наградного листа:

«В бою 28 марта 1943 г. батальон под командованием Авдеенко взломал передний край обороны противника, подавил и уничтожил огнем танков огневую систему, смелым маневром в лесистой местности продвинулся вперед, громя отступающего противника, в результате чего противник понес потери в технике и живой силе. Батальон задачу выполнил. Товарищ Авдеенко при выполнении боевой задачи был тяжело ранен».

29 марта 1943 г. от смертельных ран, полученных в бою, Авдеенко скончался. Посмертно его наградили орденом Отечественной войны I степени.

«Насчет отпуска пока мечтать не приходится, разобьем немцев тогда уж отдохнем», писал с фронта жене и дочери Яков Карповский, веселый и жизнерадостный человек, редактор стенгазеты.

А вслед за этим 17 октября 1942 г. пришел желтый листок – вестник неутешного горя…

В одном из сражений под Старой Руссой погиб сборщик Иван Громов. Перед самой войной он ждал рождения первенца….

Пропал без вести слесарь-лекальщик инструментального цеха, ответственный секретарь бюро ВЛКСМ 2-го стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии С.А. Чайников…

Был тяжело ранен в боях на Лужском рубеже, затем учился в школе разведчиков и был заброшен в тыл врага радистом разведывательного отряда Г.Г. Морозов. Он был награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени.

На территории пяти государств воевал слесарь Н.А. Баженов, награжденный медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Оставили свои автографы на поверженном рейхстаге контрольный мастер И. Коньков, зуборезчик В. Кутеев, конструктор А. Колин.

Это лишь немногие герои нашего завода, внесшие свой вклад в Победу во фронтовых боях…

После окончания войны тысячи фронтовиков вернулись на родной завод – восстанавливать разрушенные корпуса, наводить порядок на территории и снова выпускать нужную стране продукцию. Предстояла большая и трудная работа.

Танковый завод № 174 остался на Урале, завод в Ленинграде получил название № 800 – вместе с новой масштабной задачей.

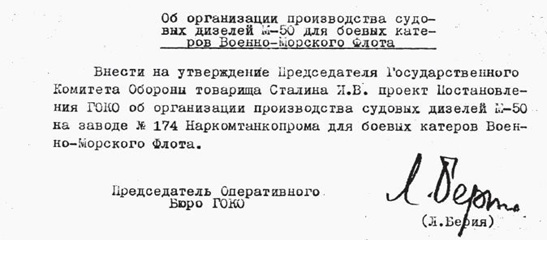

Постановлением Государственного комитета обороны № 7786 от 11 марта 1945 г. было решено организовать на заводе № 800 (бывшем заводе № 174 в городе Ленинграде) производство судовых дизелей М-50 для боевых катеров ВМФ.

Так началась новая страница славной истории предприятия.

Выписка из протокола № 11 заседания Оперативного Бюро Государственного

Подписаться на новости

Нажимая подписаться, вы соглашаетесь с Положением о политике Конфиденциальности

ВОЙТИ В профиль

ВОЙТИ В профиль Начать поиск

Начать поиск О компании

О компании Новости

Новости О программном комплексе

О программном комплексе Контакты

Контакты